絶縁抵抗計メガーの使い方を実体験交えてわかりやすく説明!

絶縁抵抗計メガーの使い方は初心者の方でよく分からないって人けっこういますよね。

絶縁抵抗計メガーって参考書で読んで理解しているつもりでもなかなか実践では難しいかと思います。

また、なかなか使用する機会もあまりないですよね…

漏電、また何か他にトラブルの時にしか使用しないので余計に戸惑ってしまいます。

今回はこの絶縁抵抗計の使い方など実体験を交えて分かりやすく紹介していきたいと思います。

⇒PLCやシーケンス制御、電気保全について私が実際使用して学んだものを『電気エンジニアが教える!技術を学べるおすすめ参考書』で紹介しているのでこちらもぜひご覧ください。

動画で確認したい方はこちら↓

絶縁抵抗計メガーとは

絶縁抵抗計はDCコンバーターで高電圧に昇圧し、直流高電圧をプローブから電路や端子に印加する事で漏えい電流を測定する機器です。

ちなみに書いていますが『直流電圧』を印加しているので間違わないようにしてくださいね。

また、印加電圧は一般に低圧電路の場合500V、高圧電路では1000Vを使用しますが、この時の注意点として、『半導体を使用した機器などがある場合』の時は500Vを使用できないケースもあるのでその時には電路電圧に近い電圧で測定します。

・100V電路の場合:125V

・200V電路の場合:250V

・400V電路の場合:500V

重要なのでしっかり覚えてくださいね。

絶縁抵抗値は下記のように『技術基準』で定められています。

・300V以下→対地電圧150V以下→0.1MΩ以上

・300V以下→対地電圧150V超過→0.2MΩ以上

・300超過→0.4MΩ以上

関連記事:『テスターの使い方!実際現場でどのように使われているか分かりやすく解説』

絶縁抵抗計メガーは実際現場でどのように使われているか?

✔項目

・モーターが漏電している時

・工場内で蛍光灯が漏電している時

・外の外灯が漏電している時

モーターが漏電している時

モーターは中のコイルが焼きつくことにより、よく漏電する時が多いです。

漏電している時には漏電ブレーカーが落ちているので、そのような場合に、このメガーを使用します。

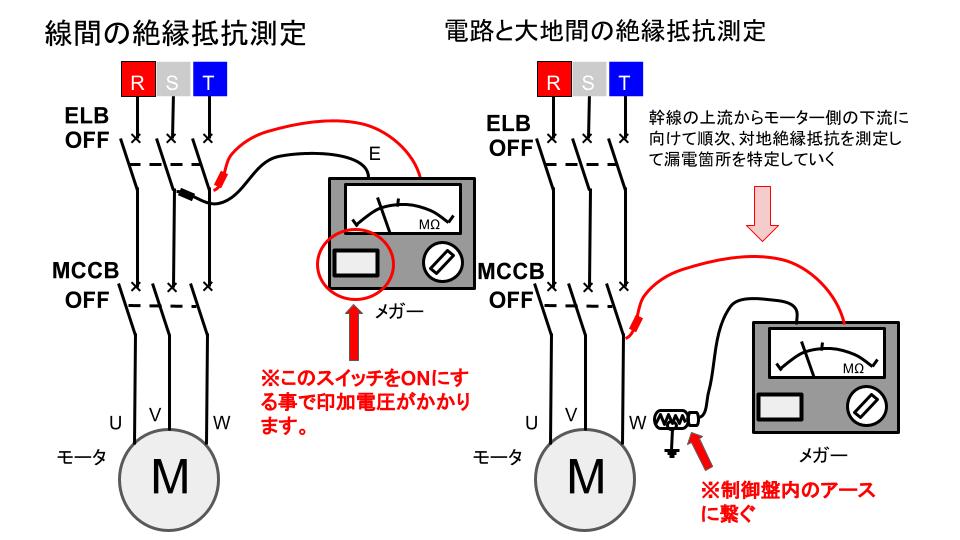

メガーの測定方法は下記を参考にしてください。

線間の絶縁抵抗測定方法も載せていますが、実際現場で線間測定はほとんどしないかと思います。

要は線間が短絡状態になりかかっていないか調べていて上記のように負荷が分かりやすい場合ならいいですが、たくさん分岐していて、コンセントに負荷が繋がった状態で測定するとその負荷に微弱電流ですが、流れてしまい、下手すると破損となる場合もあります。

ですので線間の絶縁抵抗測定は竣工時に測定する時が多く、また、その状況にもよりますが、基本、現場でのメガー測定は大地間を測定する場合が多いと覚えておきましょう。

絶縁抵抗計の測定手順(電路と大地間測定)

1.バッテリーチェックをする。(電池電圧の確認)

2.回路を切り離して停電状態にして電圧がかかっていないことを確認する。

3.適正な電圧にレンジを合わせる。

4.黒のアース測定コードのワニグチクリップを制御盤内のアース端子に接続し、赤のライン測定コードを制御盤内の鉄部分やボルトなどに接触させ、測定スイッチを入れて0MΩを確認する。(アース端子にちゃんと接続されているかの確認)

※測定スイッチを入れると測定コードの先端間には電圧が発生しているので感電に注意する。

5.赤のライン測定コードを測定対象に当て、測定スイッチを入れて測定する。

6.測定終了後は放電を実施する。

漏電箇所の特定方法としては幹線の上流からモーター側の下流に向けて順次、対地絶縁抵抗を測定していき漏電箇所を特定していきます。

モーターのメガー測定時に注意しないといけないのが、モーターにインバーターが接続されている場合『2次側には絶対に印加電圧をかけない』ように注意してください。インバーターの2次側にはダイオードが組み込まれているので逆電圧がかかると壊れてしまいますよ。

関連記事:『設備機械のモータで漏電遮断器が作動!メガーを使って原因の特定から復旧するまでの手順』

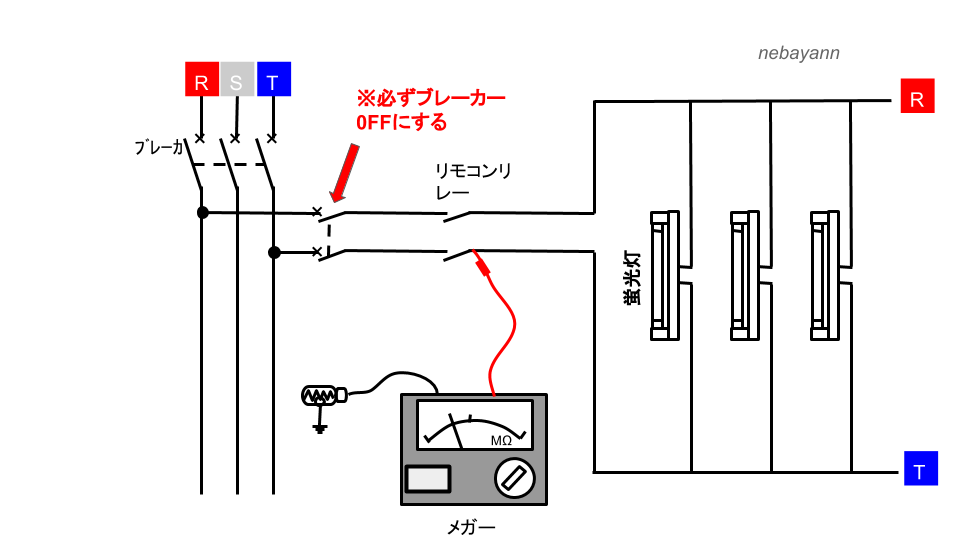

工場内で蛍光灯が漏電している時

先日、蛍光灯が漏電していてメガーを使用しましたのでそのやり方を説明したいと思います。

まずは蛍光管が漏電していたので下記のようにして調査しました。

上記のように測定した結果は右に振り切れて0MΩとなっていたので完全に漏電している状態でした。

ここからどこで漏電しているかを調査しないといけません。

漏電調査方法

1.上の蛍光灯は並列接続(電源線が渡っている状態)なのでその渡り線を1個づつ外して測定をし、どこの蛍光灯に漏れがあるかを調べる。

2.どの蛍光灯かわかったら器具か電線どちらが悪いのか判断する為に電源線を外した状態でメガー測定する。

器具から電線を外した状態でまだメガー値0MΩの場合は電線のどこかで漏電している事になります。

逆に電線だけの状態では問題なく器具を接続した時にメガー値0MΩの場合は器具の方で問題があるという事ですよね。

大変ですがこのように順番に測定しながら原因を追及していかないとわからないのでかなり時間がかかってしまいます。

私の場合はこれを繰り返し行い、そして結果、漏電していた原因は配線の被覆がむげていて中の導線が鉄の部分に接触していたことがわかりました。

また、他に線間相互間の測定ですがやり方としては蛍光管を外すか、器具から電線を外した状態で測定できますが…まずは対地間に漏れる事が多いので対地間を測定してみてくださいね。

ちなみに200Vなのでスイッチは『両切り』となっています。なぜかと言うと200Vは接地側極がないので片切りでは感電する恐れがあるので覚えておきましょう。

関連記事:『クランプメーターの使い方と現場での使用例をエンジニアが解説』

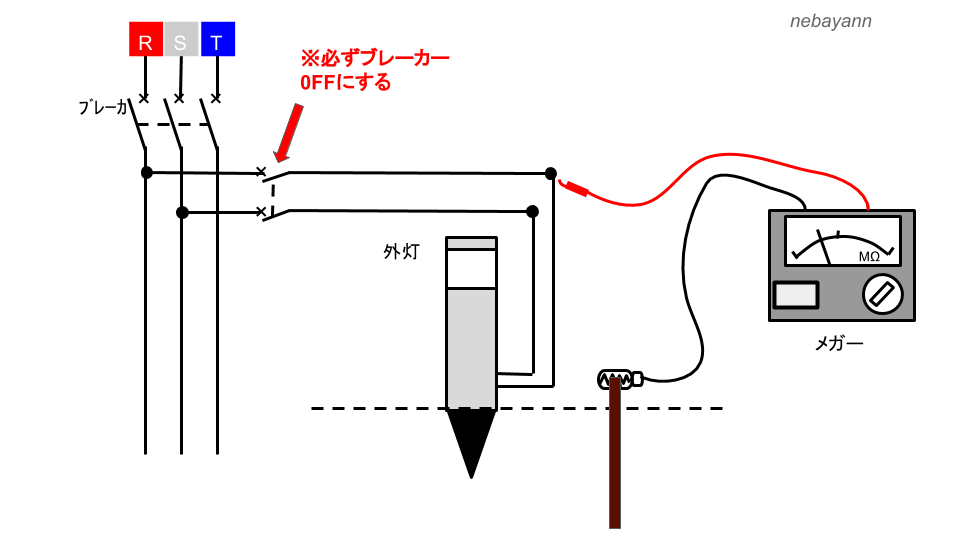

外の外灯が漏電している時

電気工事をしていた時ですが、店舗で漏電ブレーカーが落ちるという事で調査に行きました。

まずは制御盤内の落ちているブレーカーをOFFにしてメガー測定行い、絶縁抵抗値が0MΩとなったのでこの系統を調査していくと負荷側に外灯が接続されていました。

確認すると外灯は何台も接続されてあり、また、アースなどもありません。

こんな時最初はどのように調査していくかわからないかと思います。

そんな時には下記のように応急的に地面にアース棒を埋め込みます。そうする事でアースが取れるようになります。

外灯は何台も同じ系統に接続されていますから、このように1カ所づつ順番に調べて行きます。

結果、漏電の原因としては器具内に水が溜まりそこから漏電していました。

絶縁抵抗計メガー使用時の注意点

注意ポイント

・制御盤内のアース端子に注意

・メガー測定後は電荷が残留している

制御盤内のアース端子に注意

メガー測定時には黒のアース測定コードのワニグチクリップを制御盤内のアース端子にはさみますが、まれに錆びていたり、はさめていなかったりするとアースとして機能していない場合があります。

このアースが機能していないのを確認しないままメガー測定を行うと正確な測定結果が得られません。

ですので、測定前には必ず制御盤内の鉄部分やボルトにライン測定用コードを接触させ、アース端子が機能しているかを確認してください。

また、他に接触させている部分に塗料がついている場合には0MΩとならないので避けるようにしましょう。

関連記事:『アース(接地)線の役割とは?漏電遮断器を使用する場合必ず必要となる理由!』

メガー測定後は電荷が残留している

メガー測定後うっかりすぐに触れると電撃を受ける事があります。

まだ電荷が残っている場合があるので測定後はすぐに触れないように注意してくださいね。

測定後は必ず電路を接地して大地に逃がしてから作業行ってください。

特に、キャパシタンスが大きい電路(距離が長いケーブル)には注意が必要です。

また、自動放電機能付きのメガーであれば測定後に測定スイッチを離すと自動で放電されるので可能であればできるかぎり自動放電機能付きのメガーを使用するようにしましょう。

まとめ

メガー測定はなかなか分かりづらいですよね。

理解するまで時間かかると思います。参考書など読んで理解しているつもりでもいざ現場で漏電するとわけわからなくなっちゃいます。

でもこれを繰り返す事で必ず理解できるようになります。

今回は自分なりに分かりやすくまとめたつもりなのでぜひ参考にしてください。

なかなか漏電調査する場合少ないかもしれませんが、その時の為にまずは参考書や先輩に聞くなどしてしっかり知識を身につけてくださいね。

こちらも一緒にチェック↓↓

転職4回目。工場の設備保全で機械や電気の修理、改造などを行い、15年以上働く電気エンジニアリング。現在40代です。将来何かを始めるきっかけになればと思いいろいろ頑張って書いてるのでぜひ見てくださいね♪

転職4回目。工場の設備保全で機械や電気の修理、改造などを行い、15年以上働く電気エンジニアリング。現在40代です。将来何かを始めるきっかけになればと思いいろいろ頑張って書いてるのでぜひ見てくださいね♪

ディスカッション

コメント一覧

>器具から電源線を外した状態でまだメガー値0Ωの場合は電線のどこかで漏電している事になります。

逆に器具を接続した時にメガー値0Ωの場合は器具の方で問題があるという事ですよね。

とありますが、器具が接続された状態では線が悪いのか器具が悪いのか分からないと思うのですが?電線を測定し異常が無く、その後器具と接続して0Ωになった場合という事でしょうか?

ご指摘ありがとうございます。

電線だけを測定後異常がなく、その後器具と接続して0Ωになったら器具が悪いということです。

文章の方修正しておきます。