第2種電気工事士の技能試験は練習あるのみ!?おすすめの勉強方法!

技能試験は練習あるのみです。ひたすら何回もしてください。

なぜ必要かというと、試験本番中にはすごく練習をして速い人もいるわけです。

得に学生は練習量がすごいのかものすごく速いのでその速さに慌ててしまい練習の時ほど力が発揮できません。

そのような状況でも焦らずに対応できるように練習量が必要になってくるわけです。

今回はそんな第2種電気工事士の技能試験についてお伝えします。

技能試験に関する疑問

・試験日はいつ?

・試験はどんな事をするの?

・独学で大丈夫?

試験日はいつ?

試験日は・・・7月下旬(土曜日または日曜日)・12月上旬(土曜日または日曜日)に1回ずつ実施されます。

僕が受けた時は年に1回しか無かったのですが、今は年に2回となっているので取得しやすくなっていますね。

試験はどんな事をするの?

試験の内容は配線図が書いてある問題用紙とケーブル、器具が配られてそれを元に被覆を剥ぎ取り器具に実際配線をしていきます。

なんか想像しただけで楽しそうやね~♪

そうなんです。楽しそうですよね。実際に私も初めて配線した時はすごく楽しかったのを覚えています。

独学で大丈夫?

はい!もちろん独学で大丈夫ですよ~。

しっかり合格条件を確認し繰り返し練習する事で合格ライン十分狙えます。

電気の事を詳しい方がいればアドバイスをもらいながらやるのもいいと思いますね。

しかし、独学だとよく分からない、または調べる時間が取れない方は通信講座を利用するのもいいかと思います。

実際始める前に準備(確認)する事

・技能試験候補の問題を確認する

・使用する工具や練習に必要な材料をそろえる

技能試験候補の問題を確認する

技能試験は毎年1月に一般社団法人電気技術者試験センターにて公表されるので確認してください。

そこに載っている技能試験候補問題13問の中から1問出題されますのでその問題を徹底的に練習してください。

使用する工具や練習に必要な材料をそろえる

技能試験で使用する工具一覧

・ペンチ(配線をする時に使用)

・ドライバー(器具に配線を止める時に使用)

・電工ナイフ(電線を覆っている被覆を剥く時に使用 主に一番外側の被覆)

・リングスリーブ用圧着ペンチ(電線同士をつなぐ時に使用)

・ストリッパー(導線を覆っている被覆を剥く時に使用)

・スケール(被覆をどのぐらい剥くかなど確認する時に使用)

・ウォーターポンププライヤー(金属管などを締め付ける際に使用)

上記の種類を揃えるのは特に初めて受験する方には大変かと思います。

また、材料やテキストなども何を選んだらいいかわからない方には下記の『電光石火の第2種電気工事士技能試験セット』がおすすめです。

状況に合わせて最適なセットがあるのでぜひ確認してみてくださいね。

繰り返し練習する時のワンポイント

・まず複線図を書く練習をする

・欠陥とならないようにする

まず複線図を書く練習をする

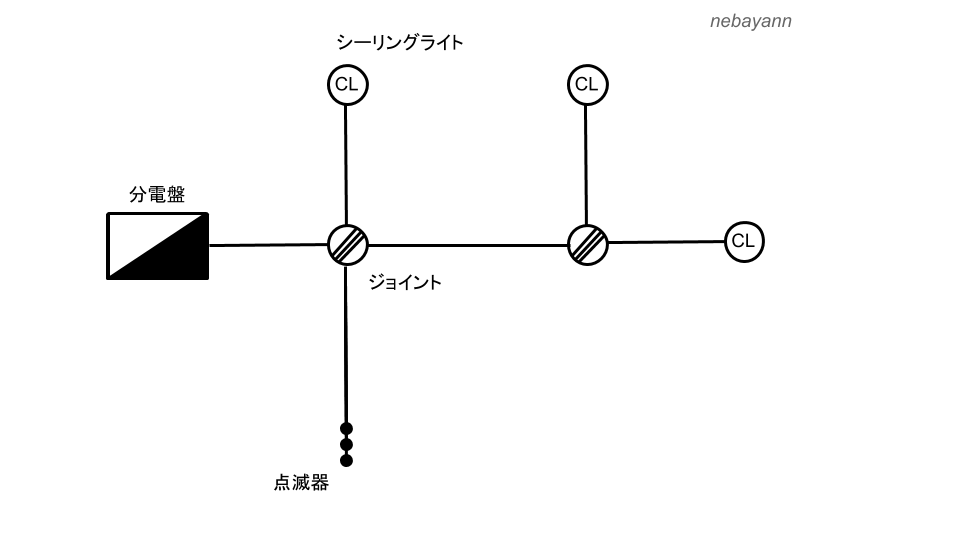

単線図とは・・・図面上で電気の配線部分を一本の線で表した下記のような配線図となります。

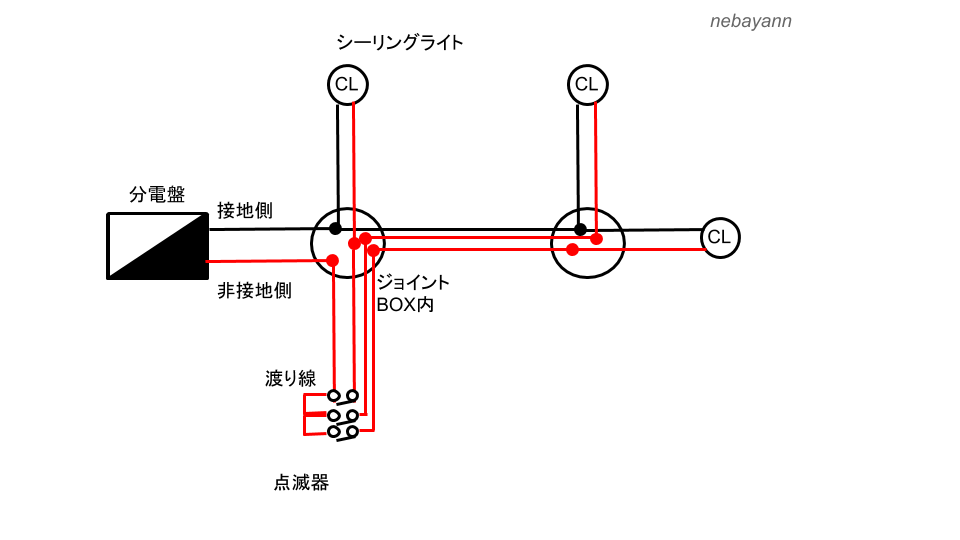

複線図とは・・・図面上で実際配線する本数に直し分かりやすくした下記のような配線図となります。

技能試験では単線図で問題が出るので、まず複線図に直す必要があります。

中には複線図に直さずそのまま配線を行う人がいますが、相当慣れていないと配線後に間違えてしまいます。それからやり直そうと思っても試験時間40分なのでもう間に合いません(泣)

そうならない為にもまずはしっかり複線図に直してから配線作業にとりかかってください。

欠陥とならないようにする

せっかく完成したとしても欠陥があると不合格となってしまいます。

例えば・・・

・芯線に深い傷がある

・絶縁被覆の剥きすぎ

・芯線の露出

・ネジの締め忘れ

・極性の誤り

など欠陥となり不合格とならない為にも練習の段階でよく確認をし、練習進めていってください。

まとめ

技能試験はしっかり練習を繰り返してやる事で必ず合格します。

完成だけすれば大丈夫!…ではなく

欠陥はないか?

時間は40分以内で終わっているか?

色は間違えていないか?

など日ごろやっている事が本番で出るのでその辺も意識しながら練習頑張ってくださいね。

▼こちらも一緒にチェック▼

転職4回目。工場の設備保全で機械や電気の修理、改造などを行い、15年以上働く電気エンジニアリング。現在40代です。将来何かを始めるきっかけになればと思いいろいろ頑張って書いてるのでぜひ見てくださいね♪

転職4回目。工場の設備保全で機械や電気の修理、改造などを行い、15年以上働く電気エンジニアリング。現在40代です。将来何かを始めるきっかけになればと思いいろいろ頑張って書いてるのでぜひ見てくださいね♪

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません